Marie Mandy

Texte de fin de recherche

Venant du cinéma, au départ il y a eu l’envie de m’approcher de la scène, pour me confronter à l’espace. J’avais choisi un champ de recherche large et qui avait une forte charge émotionnelle. Je voulais aborder le désenfantement et tenter de lui donner une forme. Etre privé d’un enfant, le perdre par l’éloignement, le voir disparaître, comment ça se dit, se montre, se surmonte, se raconte ? Par quelle forme artistique cela peut-il se traduire ? Que faire de ce désenchantement affreux, indicible ? On ne peut faire le deuil d’un enfant qui n’est pas mort…

Mon premier champ de bataille fut sémantique. Faire valdinguer les émotions, associer des ressentis, par exemple coupure et honte. Triturer une chaîne de mots m’a occupée un certain temps : la coupure à cause de la honte, celle-ci qui génère le mensonge, qui conduit au déni, installe le reniement et se fige dans l’isolement.

La HONTE comme légitime défense face au regard scrutateur de l’autre. Une recherche sur les gestes qui disent la honte (projet : chorégraphie de gestes de mains ?). Comment la honte affecte la construction du souvenir et détruit le sentiment d’exister (ou pas). Honte et épiderme jusqu’à perdre la face, les petites hontes sociales et les grandes hontes « poisons de l’âme ».

Le MENSONGE qui en résulte. Son processus d’élaboration et la spirale qu’il engendre. L’incarner sur le plateau : dire une chose et son contraire, jusqu’à préférer le refus de la vérité pour se sauver.

Le DENI et l’abîme qu’il ouvre. La négation de tout y compris de soi-même.

Le RENIEMENT, parce que la honte fait tache et que la tache cache. Effacement de soi. Visages gommés, lacérés, invisibilisés. ISOLEMENT.

J’ai aussi exploré l’arrachement et sa violence. Comment et où ça se déchire. J’ai lu sur la « maternance » qui lacère et sur la sauvagerie maternelle. Sur les mères abusives. Je me suis interrogée sur le secret qui suinte et fait tout pour se dire, qui surgit jusque dans les interstices. J’ai pris la mesure du temps perdu, gâché et qui ne se rattrape jamais. J’ai vu le désastre d’une enfance volée.

Une fois cela fait, j’ai cherché à matérialiser ces états dans l’espace. La forme du fragment m’a semblé appropriée. Décliner le fractal. Convoquer le sériel. Assembler des morceaux qui vont ou pas ensemble, comme on recollerait des bouts cassés du passé. Désarticuler pour mieux ré-articuler. Fissurer. Mettre en abîme. Et se cogner au vide comme point de départ. Chuter encore.

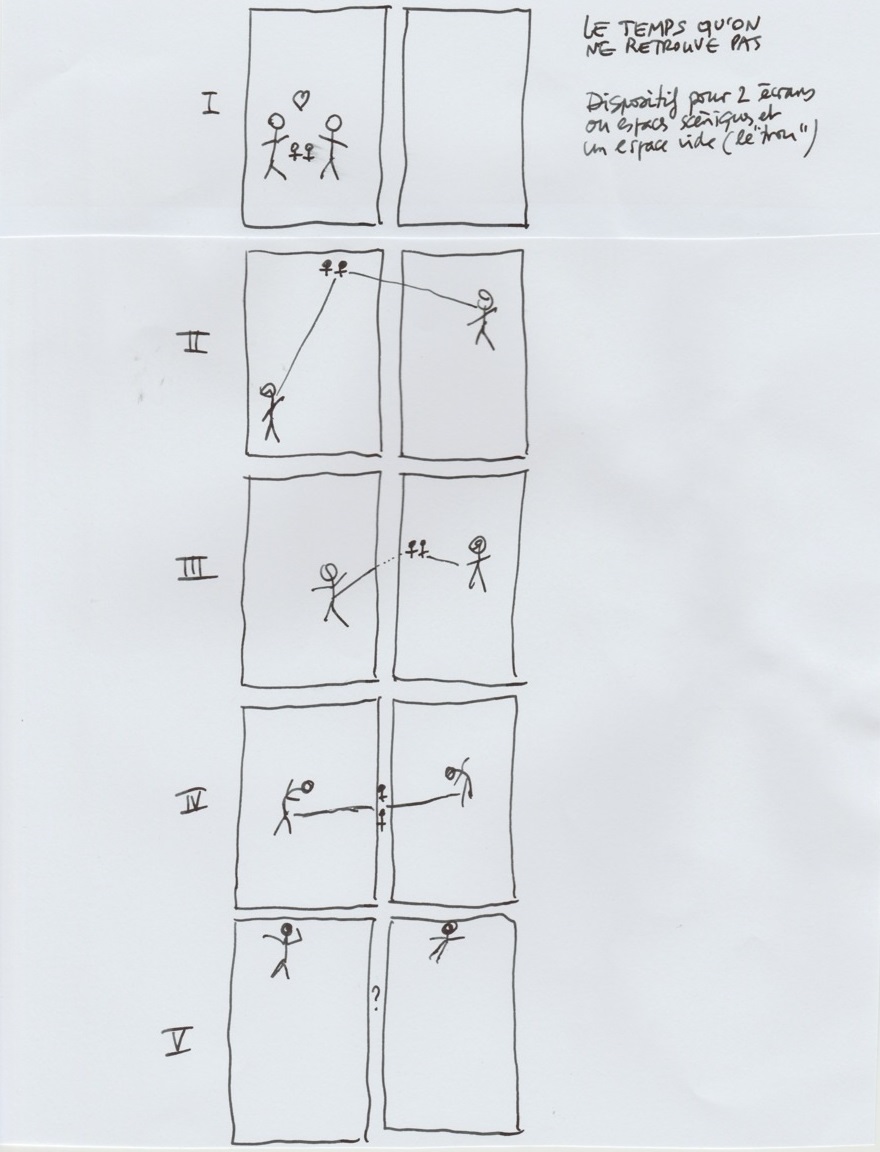

J’ai ensuite voulu rapporter ces formes à la cellule familiale et décortiquer son morcellement progressif. Je me suis intéressée à ce qui grouillait dans la faille qui s’ouvrait, je voulais explorer cet abîme, sombre, glissant, sans fond. J’ai voulu matérialiser ce « trou » entre deux espaces. Qui y chute ? Toujours les enfants. Toujours eux sacrifiés.

Construction de maquettes. Puis de mini-décors. Assemblage de cadres. Projections. J’ai travaillé sur le déséquilibre, le glissement et la chute. Les tiraillements en tous genres et la fosse qui engloutit. J’ai voulu représenter les liens brisés et qu’on ne peut pas refaire. Cordes, élastiques, ficelles. Le fil à coudre. Le fil comme séparation invisible de deux espaces ravagés. Le fil qui tranche, blesse et qui peut détruire une jeune vie. J’ai cousu des poupées de tissu. Elles ont beaucoup chuté. Elles ont crié.

J’ai joué avec des cadres, des écrans et exploré successivement :

-L’écartement entre deux espaces et la nature de ce nouveau lieu surgi du vide.

-Le trou et ce que représente de tomber dans ce trou. Pour des petits.

-Le visage déchiré par la coupure.

-Le jeu sur le morcellement des images entre divers écrans, ce qui se joue dans l’entre deux, les superpositions aléatoires ou choisies.

-La grammaire de la coupure : ce qui est raconté dans la brisure, par la fissure-même et là où se trouve la collure.

-A quoi on se raccroche quand le vide est sidéral.

-Les outils, même invisibles, pour maintenir un lien dans l’éloignement

-Dans un esprit de reconstruction, les passerelles possibles entre deux espaces distendus et les effets du temps rembobiné.

Et puis je me suis attaquée aux formes que prend la douleur. J’ai travaillé sur les pleurs et testé 33 manières de pleurer.

J’ai voulu considérer les différentes étapes de ma recherche comme des fragments réassemblés qui se mettraient à créer du sens. Une association non linéaire. Une collision fractale.

Une image réparatrice a finalement surgi : celle d’une enfant qui marche sur le fil. Devenir funambule et ne plus tomber, ni d’un côté, ni de l’autre. Annuler la chute. Défier le vide. Les yeux droit devant qui assurent à jamais l’équilibre pour se sauver. Et même si l’on ne peut pas rattraper le temps perdu, avancer quand même vers une nouvelle tranche temporelle.

Marie Mandy

décembre 2018

Recherche terminée

Le temps qu’on ne retrouve pas

« L’histoire d’un enfant arraché à l’une de ses mères, ou l’histoire d’une mère à qui on interdit de voir son enfant. Ça dépend qui raconte, ça dépend du point de vue.

Quoi qu’il en soit, le point de départ, c’est une déchirure familiale, une perte brutale, la douleur indicible d’un désenfantement ou d’un déparentement. Désir d’explorer le lien enfant-parent à travers le ressenti d’une famille homoparentale qui vole en éclats. Une famille moins bien protégée par la loi que les autres familles. Une famille où les liens sont affectifs et désirés avant d’être biologiques.

Ici, le lien est cassé, sciemment. L’artiste prend alors le dessus sur le parent fracassé pour transformer l’épreuve en acte créateur. Car l’amour parental ne le voit pas comme ça. L’amour perdure au-delà des liens. L’amour se bat.

Questionnement sur le lien… Des tableaux de la visitation à l’histoire des nourrices, une réflexion sur le sens de l’amour filial, sur le sens de la parentalité. Et du dés-enfantement.

Quelles images pour incarner l’absence ? Quelles voix pour réveiller le souvenir qui apaise ou qui blesse ?

Que serait l’absence ? Du vide ? Ou un trop plein d’émotions négatives ? Une douleur qui n’en finit pas de faire mal ? Ou un manque qui ressemblerait à un trou ? Mais où le trou ? Dans le ventre, dans le cœur, dans la vie toute entière ?

Les bouddhistes diraient que si l’on vit dans l’instant, seconde après seconde, on ne souffre pas. Car en réalité, ce qui nous fait souffrir, ce sont nos pensées. On souffre parce que nos pensées conduisent notre esprit là où ça fait mal : souvenirs, manque, désillusions, perte. Alors, ouvrir les yeux et regarder le présent, partout là où ça apaise. Faire appel à l’art. Distendre le temps. Oui, la beauté peut sauver.

Une recherche transversale à la pratique de la scène, de l’installation et de l’image filmée ».

Marie Mandy

Biographie

Parcours à L'L

Suite à un dépôt de candidature, Marie Mandy mène une recherche à L’L de novembre 2016 à décembre 2018. Une recherche qu’elle a choisi d’intituler, Le temps qu’on ne retrouve pas, pour laquelle elle tente de développer son écriture vers la scène.

Née à Louvain en 1961, Marie Mandy passe une partie de son enfance au Congo-Zaïre, puis aux États-Unis. Ensuite, elle étudie la Philologie Romane à l’UCL (Université catholique de Louvain-la-Neuve, BE). Durant ses études, premières expositions de photos et première expérience théâtrale (1981), mise en scène et dramaturgie avec un groupe d’étudiants de La Ville à Voile de Paul Willems. Son mémoire de licence (La Fiction dans le Discours photographique) lui permet aussi d’explorer les liens entre la photographie et la mise en scène du réel.

En 1985, grâce à une bourse de la Fondation Belge de la Vocation, du British Council et du Rotary, elle part étudier le cinéma à la London International Film School. En parallèle, elle mène une carrière de photographe, réalisant pour des magazines des portraits d’artistes et de personnalités diverses, ainsi qu’un travail personnel autour du « tissage photographique ».

À son retour de Londres, en 1989, elle crée à Bruxelles la société de production Amazone Films, qui lui permet de produire et réaliser son premier court-métrage, Judith, ainsi qu’un premier long-métrage, Pardon Cupidon (1992).

En 1994, désireuse de se consacrer uniquement à la réalisation, elle ferme Amazone Films et s’installe en France pour travailler en free-lance. Depuis, elle a réalisé une trentaine de documentaires, tous diffusés en France, en Belgique, en Suisse et sur de nombreuses autres chaînes étrangères.

Son film VOIR (sans les yeux), une exploration de la vision mentale des aveugles, a gagné le prix Europa à Berlin en 1994, et le prix Henri Storck du Meilleur documentaire Belge en 2005. Le long métrage documentaire MES DEUX SEINS, journal d’une guérison, également primé, a été projeté lors de nombreux débats sur le cancer du sein et le sens des maladies.

Marie Mandy enseigne également le documentaire au CEFPF à Paris. Son travail photographique, exposé régulièrement, est représenté par la galerie Martine Ehmer à Bruxelles.

Elle prépare actuellement un long-métrage de fiction, soutenu par une aide au développement du CNC et de la commission du Film.